株式市場では、ときに不自然な株価の動きが目を引くことがあります。出来高が急増し、値が一気に上昇するにもかかわらず、その後の動きが続かない――。こうした現象の背後にある可能性があるのが「味付け買い」です。表面的には株価を押し上げているように見えながらも、実際はその価格に“意味”がない場合があり、まさに“味付けされた相場”に踊らされてしまうリスクが潜んでいます。この記事では、「味付け買い」の意味や目的、投資家が気をつけるべきポイントを解説します。

味付け買いとは?その意味と仕組み

「味付け買い」とは、株価を一時的に吊り上げたり、出来高を演出したりするために行われる見せかけの買い注文のことです。主に相場操縦の一環として使われ、市場に“人気があるように見せる”ことを目的としています。投資家に対して、「この銘柄は動きがある」「上昇の兆しがある」といった印象を与えるために、意図的に目立つ買い注文を入れることが特徴です。

実際には継続的な買い支えや材料があるわけではなく、見せ玉(見せ板)や少量の成行買いによってチャートの見た目を整える、いわば“料理にスパイスを振りかけて味を濃く見せる”ような行為です。これによって、他の投資家の関心を引き寄せ、注目を集めたタイミングで仕掛けた側が利益を得て撤退する、というパターンが典型的です。

どのような場面で行われるのか

味付け買いは、特に新興市場や値動きの軽い低位株、小型株で多く見られます。こうした銘柄は板(注文の厚み)が薄いため、少額の売買でも価格が大きく動きやすく、演出がしやすいからです。また、仕手戦や短期の投機的売買が起こりやすい局面では、より積極的に使われる傾向があります。

仕掛ける側は、出来高やチャート上の急騰を演出することで、SNSや掲示板などを通じて注目度を高め、他の投資家の買い注文を誘導します。そして、実際に他の買いが入ってきた段階で、自らは静かに売り抜けて利益を確定させるのです。

投資家としての注意点と見極めのコツ

味付け買いは一見すると好調な銘柄に見えるため、初心者が飛びつきやすい特徴があります。しかし、価格が上がっている理由に実体がない場合、その後は急落することがほとんどです。こうしたリスクを避けるためには、株価の動きだけに注目するのではなく、売買代金やニュース、企業のIR情報などの裏付けを確認することが欠かせません。

また、短時間で出来高が急増し、その後すぐに反落するようなパターンには特に注意が必要です。常に「なぜこのタイミングで動いたのか?」という視点を持ち、単なる“味付け”でないかを見極める目を養うことが、投資家としての防御力になります。

よくある質問(Q&A)

明確に相場操縦目的で見せ玉や成行注文を使って株価を意図的に動かす行為は、金融商品取引法に抵触する違法行為となります。ただし、全ての味付け的な注文が摘発されるわけではなく、グレーゾーンのまま行われているケースもあります。

出来高の急増や、チャートで不自然な“上ヒゲ”が繰り返されている場合、あるいは材料が乏しいのに価格だけが上昇している場合は、味付け買いの可能性があります。また、気配値の板に大量の買いが出ていても、すぐに取り消されるような動きも警戒すべきサインです。

損切りの判断を早めに行うことが最も重要です。上昇トレンドと勘違いして高値でつかんでしまった場合でも、潔く損切りを行うことで被害を最小限に抑えられます。感情に流されず、ルールに基づいた行動をとることが必要です。

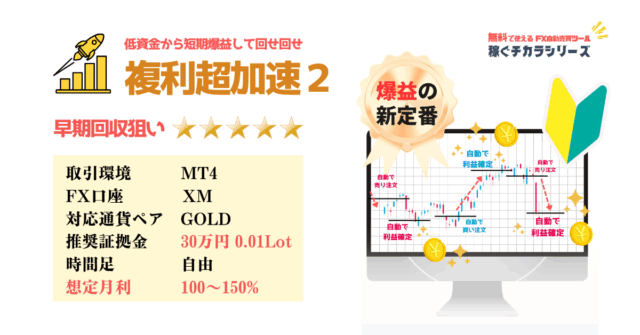

お金とシステムに働いてもらうFX自動売買生活はじめませんか?

無料で「稼ぐチカラ( MT4用自動売買EA)」を利用するための

たった2つの条件

稼ぐチカラの場合には、無料でEAを使う条件は2つです。

それほどハードルは高くないと思いますので、この3つお願いします。

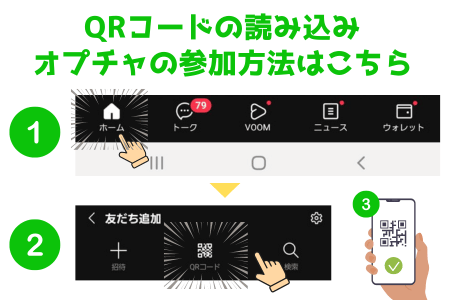

1.公式LINEまたはこのページのお問い合わせに「利用希望」と送る

2.指定したURLを通してFX口座を開設し、事務局に報告する(口座開設も無料)

この2つだけ条件だけなので、順を追って説明します!

1 稼ぐチカラの公式LINE、または、このサイトのお問い合わせに「利用希望」を申し出る(もちろん無料)

公式LINEに利用希望のメッセージをお送りください。いきなり利用希望ではなく、ご相談いただくだけでも大丈夫です。お気軽にメッセージください。2 指定したURLを通してFX口座を開設して、公式LINEか無料申込・相談・お問い合わせでページで口座番号を報告する(口座開設も無料)

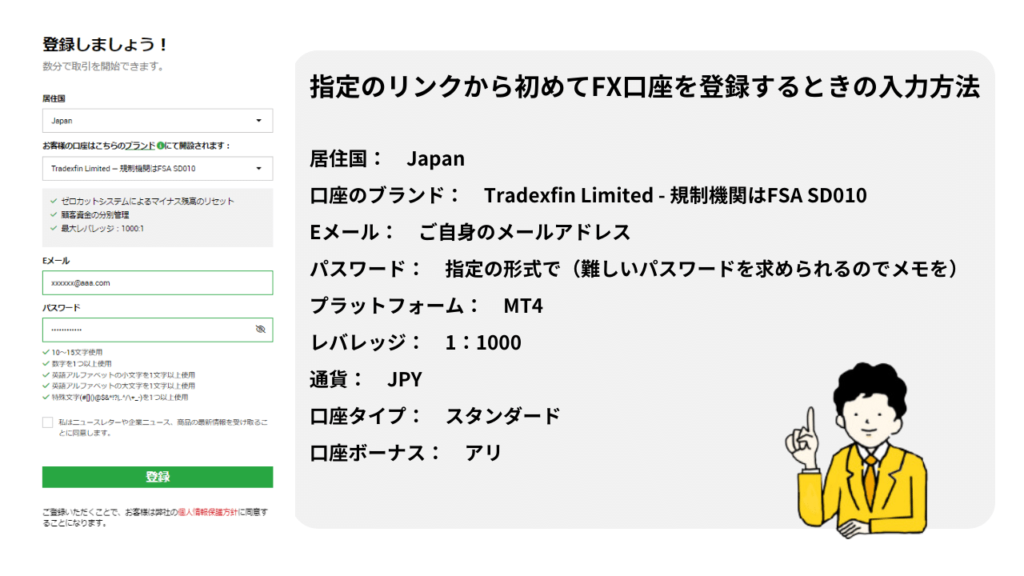

以下のリンクから口座開設してください。

稼ぐチカラ・増やすチカラのEAを使うためには、以下のリンクからXMの口座開設してください。

すでにXMアカウントをお持ちでEAを使用するため追加口座を開設する方はこちらから

※ この口座開設リンクを通して開設されたXMの口座でないと、稼ぐチカラ・増やすチカラの利用認証を行えないので、必ず指定のリンクをクリックして、そのクリックした端末で口座開設するようにしてください。口座を認証できない場合、再度指定のリンクから口座開設をしていただくことになります。

※ この口座開設リンクを通して開設されたXMの口座でないと、稼ぐチカラ・増やすチカラの利用認証を行えないので、必ず指定のリンクをクリックして、そのクリックした端末で口座開設するようにしてください。口座を認証できない場合、再度指定のリンクから口座開設をしていただくことになります。

口座開設後は公式ライン、または、お問い合わせフォームでに口座番号と使いたいEAについてご連絡を

口座開設後に口座番号が発行されるので、その口座番号を公式LINEまたはお問い合わせフォームにお送りください。FXの口座の認証だけできれば稼ぐチカラ・増やすチカラの利用承認ができるので、問い合わせやご連絡は匿名でも可能です。口座番号から個人の情報が特定されることはありません。